独特なフォルムと存在感で人気を集める塊根植物「オペルクリカリア・パキプス」。

なかでも、自分の手で幹を太く立派に育て上げたいと考える愛好家は年々増えています。

本記事では、オペルクリカリア パキプス 太らせ方を詳しく解説し、

初心者から中級者までが実践できる育成方法をまとめています。

種から育てる方法や剪定による幹の育成、さらには根を使って新たな株を増やす技術など、多角的にアプローチ。

実生で育てた場合の10年目や20年目の成長の様子にも触れながら、長期育成のポイントを紹介します。

また、「どうしてパキプスは高価なのか」といった市場背景や、

よく混同されがちなオペルクリカリア・デカリーとの違いについても解説しています。

さらに、剪定を行う際の適切なタイミングや注意点、

太りやすくするための肥料・用土の選び方など、具体的で再現性の高い方法を網羅。

これから種まきからの実生栽培に挑戦したい方にも役立つ内容となっています。

パキプスの魅力を深く知り、じっくりと育てながら

「世界に一つだけの株」を完成させたい方にとって、必読の内容をお届けします。

- 幹や塊根を太らせるための具体的な育成方法

- 剪定や根挿しによる太りやすくする技術と手順

- 成長年数ごとの見た目や変化の違い

- 育成環境や土・肥料・鉢選びの重要性

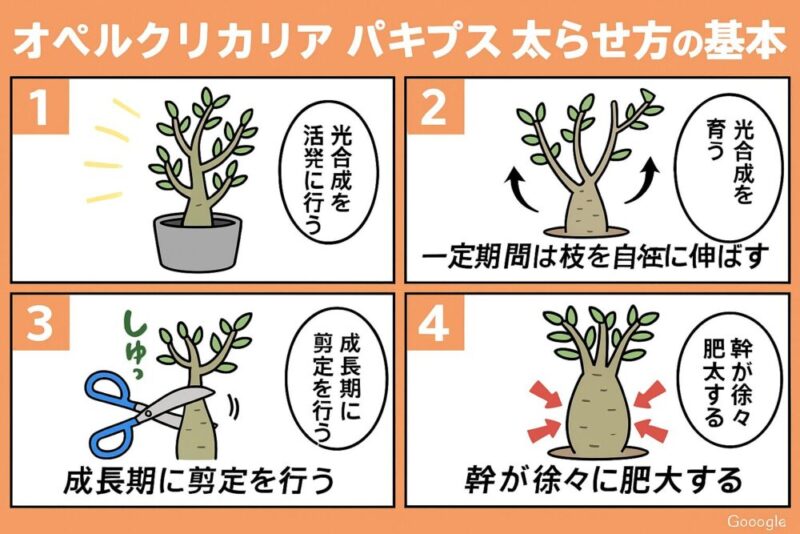

オペルクリカリア パキプス 太らせ方の基本

- パキプス 剪定で幹を太らせるコツ

- パキプス 根挿し 太る仕組みとは

- 土の配合と肥料で差がつく育て方

- パキプス なぜ高い?価格が上がる理由

- 成長に合わせた鉢選びと鉢増しのポイント

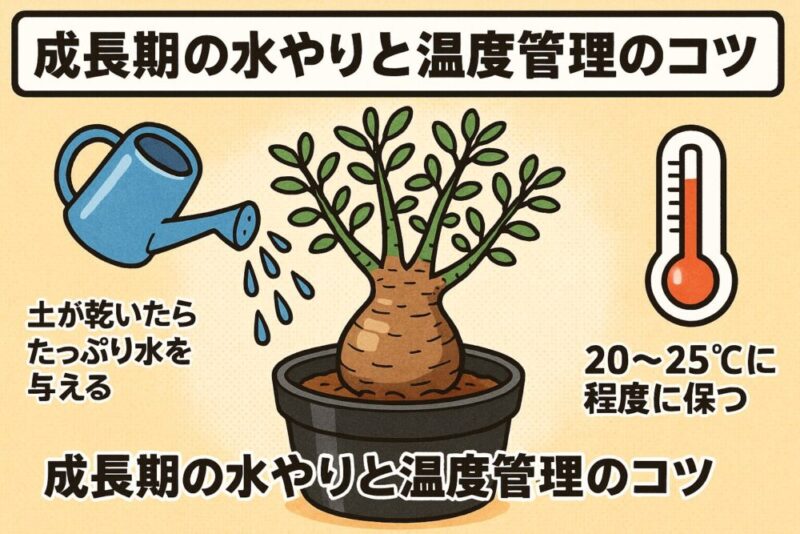

- 成長期の水やりと温度管理のコツ

パキプス 剪定で幹を太らせるコツ

パキプスの幹を太く育てたいのであれば、剪定は重要な作業のひとつです。

枝の成長を一時的に止め、養分を幹に集中させることで、基部が徐々に肥大していきます。

まず理解しておきたいのは、パキプスは枝葉が伸びることで光合成を活発に行い、

成長のエネルギーを蓄える性質があるということです。

一定期間は枝を自由に伸ばし、その後に剪定を行うことで、幹へのエネルギー移行を促すことができます。

特に、枝の数が増えすぎると栄養が分散されやすくなるため、間引くように整えることがポイントになります。

例えば、枝を全体の半分ほどに切り戻し、葉は2枚程度を残す方法がよく用いられます。

こうすることで、切り口の先端から新しい芽が出やすくなり、株全体のバランスが整えられます。

剪定は、成長期の終わりごろや休眠前に行うと、回復が遅れる可能性があるため、

成長が活発な春〜夏の時期に行うのが理想的です。

また、剪定後は傷口から菌が侵入しやすくなるため、切り口はよく乾かしてから管理するようにしましょう。

このように、パキプスの剪定は見た目を整えるだけでなく、太くたくましい幹を育てるための重要な手段のひとつです。

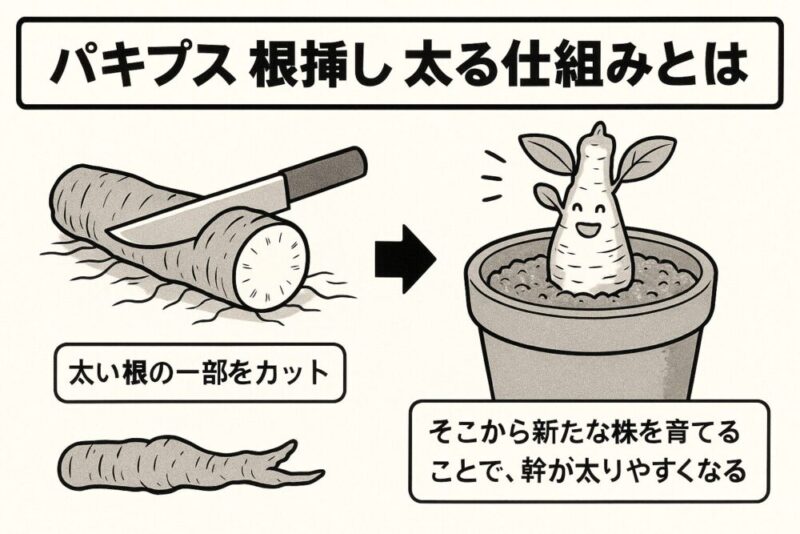

パキプス 根挿し 太る仕組みとは

パキプスを太らせたい場合、「根挿し」という方法が注目されています。

これは通常の挿し木とは異なり、枝ではなく根の一部を利用して新しい株を育てる技術です。

根挿しの魅力は、もともと栄養を貯め込んでいる根の部分からスタートするため、

株全体が肥大しやすく、幹も太くなりやすい点にあります。

新しく芽吹いた枝は、最初から太い根に支えられているため、通常の実生や挿し木よりも成長が安定しやすいのです。

実際の方法としては、清潔な刃物で太めの根を切り取り、数日間乾燥させてから土に植え付けます。

土に挿した根の断面から新芽が発生すれば、そのまま新しい株として育てていくことができます。

このとき使用する土は、水はけがよく通気性の高いものを選ぶことが成功の鍵となります。

根の切断面から細菌が入ると腐敗するリスクがあり、乾燥が不十分だった場合も同様に失敗する可能性があります。

また、発芽までに数ヶ月かかることも珍しくありません。

このようなリスクはあるものの、うまく根挿しに成功すれば、太く丈夫なパキプスを増やすことができるため、挑戦する価値は十分にあります。

初心者には少し難易度が高めですが、実生よりも早く太らせたい人にとっては、有力な選択肢となるでしょう。

土の配合と肥料で差がつく育て方

パキプスを健康的に太らせるためには、土と肥料の選び方がとても重要です。

根の張りやすさ、栄養の吸収効率に大きく関わってくるため、育成結果に大きな差が出てきます。

まず土の配合についてですが、

水はけと通気性の良さが基本となります。赤玉土(小粒)を主成分に、軽石と腐葉土を混ぜるのが一般的で、

この配合により、根腐れを防ぎつつ、根がしっかりと成長できる環境を整えることができます。

そこに加えて、肥料の工夫も必要です。

植え付け時には、長期間効果が持続する緩効性肥料を土に混ぜ込むことで、安定した栄養供給が可能になります。

具体的には、マグァンプKなどの市販の緩効性肥料が推奨されています。

また、観葉植物用の肥料に鶏糞を混ぜたものも、塊根部を太らせる効果が期待できます。

成長期には追肥も忘れずに行いましょう。

液体肥料を規定よりも薄めて、週に1回程度与えると効果的です。

多すぎると肥料焼けを起こす可能性があるため、量と頻度には注意が必要です。

このように、適切な土壌環境と肥料管理を意識するだけで、パキプスの成長スピードや幹の太さに大きな違いが出てきます。

手間を惜しまず、環境を整えることが育成成功の鍵です。

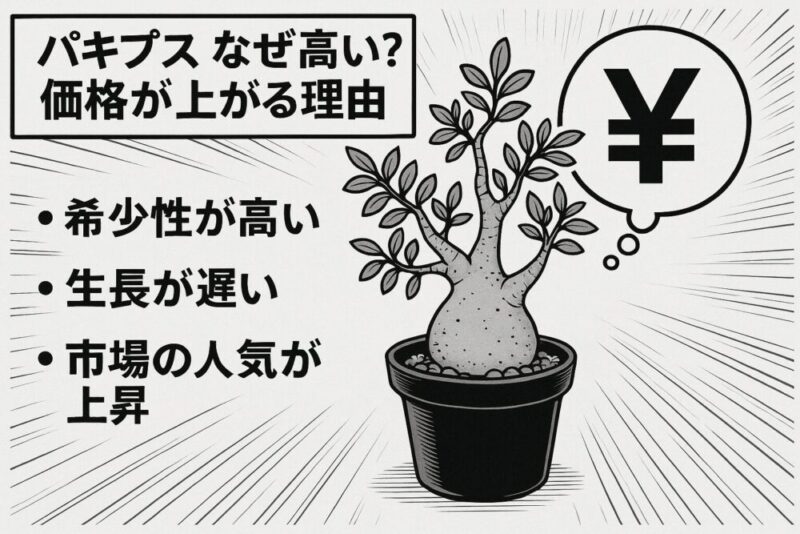

パキプス なぜ高い?価格が上がる理由

パキプスが非常に高価な理由には、いくつかの要素が複雑に絡み合っています。

見た目の希少性だけでなく、成長速度や市場背景がその価格に影響を与えています。

第一に挙げられるのが流通量の少なさです。

パキプスは主にマダガスカルに自生する植物で、採取や輸入が制限されているため、

輸送や検疫のハードルも高く、結果として流通コストが上がってしまいます。

次に注目すべきは、成長スピードの遅さです。

パキプスは非常にゆっくりと育つ植物で、見た目に変化が現れるまでに数年単位の時間がかかります。

実生から育てた場合でも、幹がしっかりと太くなるには10年、20年かかることも珍しくありません。

このように長期的な育成を要するため、ある程度のサイズや形に仕立てられた株は自然と高価になります。

さらに、観賞植物としての人気の高さも無視できません。

独特の樹形と力強い幹のフォルムがコレクターや愛好家の間で注目されており、

需要が高まる一方で供給が追いついていない状態です。

このような理由から、パキプスは市場で高値で取引されることが一般的です。

購入を検討している方は、価格の背景にある育成の難しさや年月の価値を理解した上で、

長く楽しめる植物として向き合っていくことが大切です。

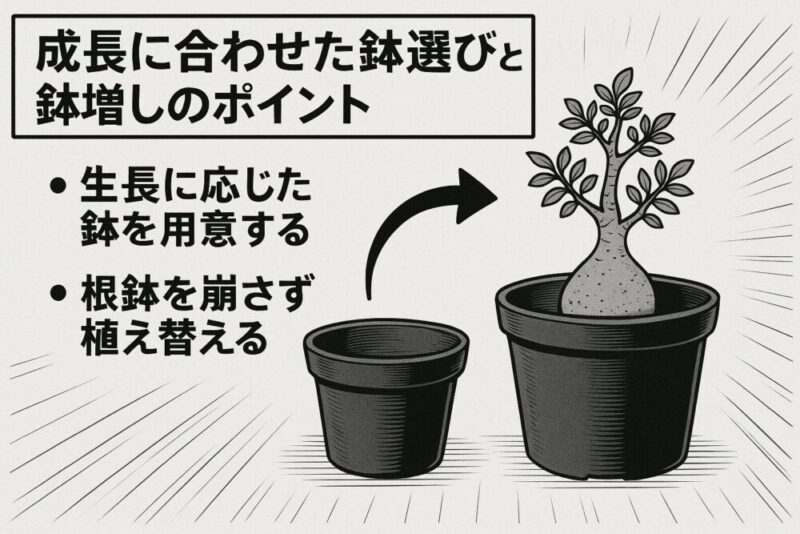

成長に合わせた鉢選びと鉢増しのポイント

パキプスを効率よく太らせるためには、鉢選びと鉢増しのタイミングが非常に重要です。

見た目や置きやすさで鉢を選ぶのではなく、根の成長と株の段階に合った鉢を使うことで、幹や塊根の成長スピードが変わってきます。

特に実生から育てている場合、根が縦にしっかりと伸びる環境が必要になります。

このとき活用したいのが「ロングポット」と呼ばれる縦に深い鉢です。

通常の鉢よりも深さがあるため、直根性のパキプスにとっては根を下へ深く伸ばしやすくなり、結果的に幹や塊根の太さにも良い影響を与えます。

さらに、成長に応じた「鉢増し(鉢のサイズアップ)」も見逃せません。

鉢の中で根が詰まってしまうと水はけが悪くなり、根腐れの原因になります。

植え替えの目安としては、根が鉢底から出ていたり、土の乾きが極端に早くなってきたときです。

このような状態であれば、1〜2サイズ大きい鉢へと移し替えましょう。

ただし、むやみに大きすぎる鉢へ移すのは逆効果です。

土の量が多すぎて湿度が高くなりやすく、根が呼吸できなくなることもあります。

そのため、今の根の量に対して少し余裕がある程度の鉢を選ぶのが最適です。

こうして鉢選びと鉢増しを適切に行えば、パキプスの健やかな成長を後押しできます。

見た目だけでなく、根の発育環境に配慮することが大切です。

成長期の水やりと温度管理のコツ

パキプスの成長を加速させたいなら、水やりと温度管理は避けて通れない基本中の基本です。

特に成長期である春から秋にかけては、積極的な管理が求められます。

成長期には、気温が15℃を超える日が続くようになります。

この時期は根が活発に動き出し、葉も展開していくため、パキプスは水と栄養を多く必要とします。

鉢の中の土が完全に乾いてから、鉢底から水がしっかり出るまで与えることで、根がしっかり呼吸し、腐敗を防ぐことができます。

特に「ジャバジャバ」「べちゃべちゃ」と言われるほど、やや多めに水を与えるスタイルが塊根植物としては珍しく、パキプスならではの特徴です。

とはいえ、湿った状態が続くと逆に根腐れのリスクもあるため、土の水はけの良さと鉢の排水性が前提となります。

また、温度管理も同じくらい重要です。

20℃〜30℃程度の温暖な環境が最も成長しやすく、冷え込みが続くと成長が鈍くなる傾向があります。

夜間に気温が下がる地域では、加温や屋内管理を検討してもよいでしょう。

一方で、30℃を超えるような高温期には蒸れにも注意が必要です。

風通しのよい場所に置き、鉢内に熱がこもらないようにする工夫が求められます。

このように、成長期の水と温度の管理は、パキプスをしっかり太らせるための土台となります。

環境に応じた調整をこまめに行うことで、より理想的な育ち方が期待できます。

オペルクリカリア パキプス 太らせ方の応用

- パキプス 実生 10年の成長イメージ

- パキプス 実生 20年でどう変わる?

- オペルクリカリア パキプス 種まきから育てる方法

- オペルクリカリア デカリーとの違いとは

- パキプス 剪定時期とその効果

- 剪定後の枝の再利用と増やし方

パキプス 実生 10年の成長イメージ

パキプスを実生から10年間育てると、外見や構造に大きな変化が見られるようになります。

ただし、その変化はゆっくりであり、他の観葉植物とは異なる長いスパンで成長を楽しむ植物だといえるでしょう。

10年目のパキプスでは、幹が徐々に太くなり始め、塊根部にも丸みや膨らみが出てきます。

特に根元の「パワータンク」と呼ばれる部分がしっかりとしてきて、独特の存在感を放つようになります。

枝については、毎年の成長で数本に分岐し、剪定を適切に行っていれば、全体の樹形もバランス良く整ってきます。

一方で、注意すべき点もあります。

10年経過していても管理方法や環境によっては、あまり太っていない個体も見受けられます。

これは水やりの頻度、肥料の質、光の強さなどが不足している場合によく見られる傾向です。

また、枝は比較的早く伸びる一方で、幹や塊根はじわじわとしか成長しません。

そのため、見た目の変化が物足りなく感じることもありますが、10年の積み重ねが将来の貫禄ある姿につながっていきます。

このように、パキプスの実生10年は、基部の肥大が目に見えて始まる時期です。

見た目の変化に一喜一憂せず、安定した管理を続けることが、その後の成長に大きく影響します。

パキプス 実生 20年でどう変わる?

20年もの長期間にわたり実生で育てられたパキプスは、まさに塊根植物としての風格が表れるタイミングです。

ここまで育てると、見た目や存在感は市販の高額株にも匹敵するレベルになってきます。

幹はさらに太く、質感も硬くゴツゴツとした表面に変化し、塊根部分には自然な膨らみと凹凸が生まれます。

枝の数も増え、過去の剪定によって形作られた独自の樹形が仕上がってくる頃です。

ここまで来ると、一般的な観葉植物とは一線を画す「作品」のような存在になります。

ただし、20年育てたからといって、すべての個体が美しく太くなるとは限りません。

たとえば、若い頃に根詰まりや栄養不足を繰り返していた場合、後の成長に影響が残っていることもあります。

また、塊根部が地中に埋まったままだと、見た目には太さが伝わりにくくなることもあります。

このような成長を遂げるには、最初の数年の「伸ばす→養分をためる→剪定する」という育成リズムを正しく守ることが重要です。

そして20年という歳月の中で、鉢替えや用土の見直し、水やりのバランスなどを怠らず、安定した管理を継続してきたかどうかが大きな差を生みます。

つまり、20年育てたパキプスは「積み重ねの結晶」とも言える存在です。

ゆっくりと確実に時間をかけて育ててきたからこそ得られる造形美と迫力があります。

オペルクリカリア パキプス 種まきから育てる方法

ステップ① 種の準備をする

- 種をチェック

新鮮な種を用意しましょう。古い種は発芽率が下がります。 - 殺菌処理をする

種をキッチンハイター(漂白剤)を水で10倍に薄めた液に20〜30分つけます。

→ カビを防ぎます! - 水洗い

処理が終わったら、流水でしっかり洗います。 - 殻を少しだけ削る(オプション)

爪や紙やすりで、表面をほんの少し削ると発芽しやすくなります。

※やりすぎると種を傷めるので注意!

ステップ② 種を発芽させる(吸水処理)

- 湿らせたキッチンペーパーで包む

湿ったキッチンペーパーに種を包み、ジップロックなどに入れます。 - 暖かい場所に置く

25〜30℃くらいの場所(暖かい棚の上やヒーターマットの上)に置きます。 - 毎日チェック

カビが生えてないか確認しながら、1〜2週間待ちます。

根がちょっと出てきたら次へ!

ステップ③ 播種(種を植える)

- 用土を準備する

水はけの良い土がベスト。例えば:

- 赤玉土(小粒)+バーミキュライト

- 多肉植物用の土+さし芽種まきの土 - 鉢を用意する

小さいポット(プレステラ90など)がおすすめです。 - 種をまく

土に浅く植えます。(土を軽くかぶせる程度) - 水をたっぷり与える

優しくしっかり湿らせます。

ステップ④ 発芽後の管理

- 明るい場所に置く

直射日光は避け、半日陰で管理します。 - 水やりのコツ

- 土が乾いたらたっぷり水やり

- 常に湿らせすぎない(根腐れに注意) - 温度管理

25〜30℃を保つと、元気に育ちます。

ステップ⑤ 成長後のケア

- 肥料

成長期(春〜秋)に、薄めた液体肥料を月1回くらい与えるとGOOD! - 冬の管理

寒い時期は休眠するので、水やりはほとんどしません。

月に1〜2回、軽く湿らせる程度でOK。 - 植え替え

2〜3年に1回、春に鉢を大きくしていきます。根を傷つけないように優しく。

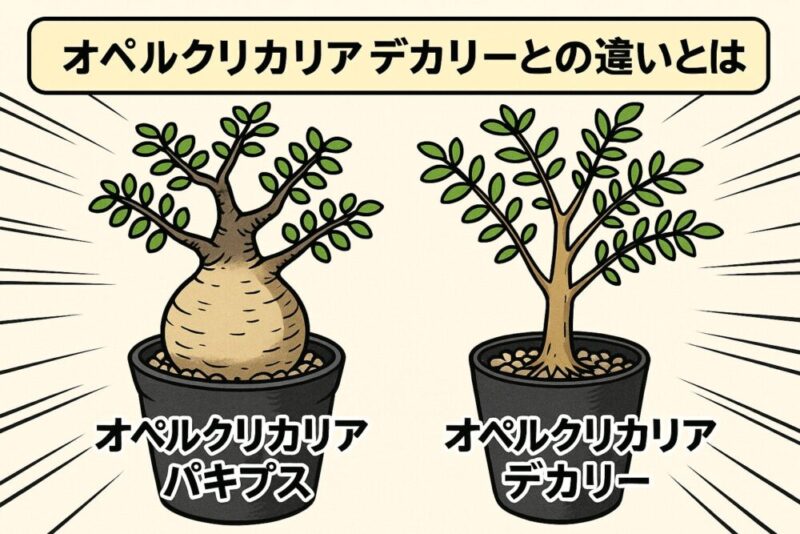

オペルクリカリア デカリーとの違いとは

オペルクリカリア・パキプスとオペルクリカリア・デカリーは、

どちらも同じ属に属する塊根植物ですが、見た目や育ち方にははっきりとした違いがあります。

見分けがつきにくいと感じる方も多いですが、それぞれに個性があり、用途や育成の目的によって向き不向きがあります。

最も大きな違いは、幹や根の見た目です。

パキプスは幹がゴツゴツとした質感で、基部が丸く肥大しやすく、「塊根の王様」と呼ばれることもあるほど力強いフォルムが特徴です。

一方、デカリーはよりスリムな幹や枝を持ち、塊根も比較的なだらかで、枝が細く繊細に伸びる傾向があります。

また、成長スピードにも差があります。

パキプスは成長がかなり遅く、特に幹が太くなるまでには長い年月が必要です。

それに対してデカリーはパキプスよりも比較的成長が早く、樹形の変化もわかりやすいため、育てがいを早く感じたい人に向いています。

加えて、価格帯にも差があります。

パキプスは特に人気が高く、希少性も相まって価格が高騰しやすいのに対し、デカリーはやや手頃な価格で手に入ることが多く、初めて塊根植物に触れる人にもおすすめしやすい品種です。

このように、両者は同じ属でありながら育て方や見た目、入手難易度に違いがあります。

育成目的や好みに応じて、どちらを選ぶかを検討するのがよいでしょう。

両方を比較しながら育てるのも、塊根植物の魅力をより深く味わえる方法です。

パキプス 剪定時期とその効果

パキプスの剪定を行う最適な時期は、成長期の中盤から後半、つまり春から夏のあいだに限定されます。

このタイミングで剪定することで、植物にとって無理のない形で枝の整理や太らせたい幹への栄養集中が図れます。

成長が活発な時期には、枝がぐんぐん伸びると同時に葉の数も増えます。

剪定せずに放置すると、エネルギーが枝の先まで分散されてしまい、幹や塊根部の太り方が鈍くなってしまうことがあります。

そこで、不要な枝や徒長した枝を間引くことで、光合成によって得られた栄養を効率よく幹や根に回すことができます。

一方、剪定の時期を誤ってしまうと植物のダメージが大きくなります。

たとえば、休眠期である秋〜冬に切ってしまうと、回復力が低下しているため切り口から病気にかかるリスクが高まります。

また、春先の成長開始直後は、まだ新芽が安定していないため、剪定にはあまり適していません。

剪定後には新たな芽が出やすくなるため、枝数を調整しながら好みの樹形を作ることも可能です。

特に実生株の場合は、剪定を繰り返しながら将来的な見た目をデザインする楽しさもあります。

このように、パキプスの剪定は時期をしっかり見極めることが大切で、幹の太さや全体のバランスに影響を与える重要なステップです。

剪定後の枝の再利用と増やし方

パキプスの剪定で切り取った枝は、単に捨ててしまうのはもったいない選択です。

うまく管理すれば、それらの枝から新しい株を増やすことが可能です。

これを活用すれば、自宅で複数のパキプスを楽しむことができ、育成の幅が広がります。

再利用の方法としては主に「枝挿し」と「根挿し」の2種類があります。

まず枝挿しでは、剪定した枝を清潔なナイフなどで切り直し、断面を数日かけて乾燥させます。

その後、水はけの良い用土に挿し、直射日光を避けた明るい場所で管理します。

湿度を適度に保つことで発根が期待できます。

一方で、根挿しはやや上級者向けの方法ですが、パワータンク(塊根)を分割して新芽を出させる育て方です。

こちらも切り口を十分に乾かす必要があり、植え付け後はやや乾燥気味の管理が求められます。

発芽には時間がかかることが多いため、気長な観察が必要です。

ただし、どちらの方法も必ず成功するわけではありません。

失敗することもあるため、挑戦する際は数本の枝を同時に試してみると成功率が高まります。

また、挿し木に使う枝は健康で太めのものを選ぶことが望ましく、細すぎる枝や病気のあるものは避けた方がよいでしょう。

このように、剪定した枝は再利用することで無駄なく活用でき、パキプスの株数を増やすチャンスにもなります。

育てた枝から新たな株を作る過程も、愛着のある楽しみのひとつです。

オペルクリカリア パキプス 太らせ方の総まとめ

- 剪定によって栄養を幹に集中させることで太く育てられる

- 剪定は春〜夏の成長期に行うのが最も効果的

- 枝を半分に切り戻し、葉を数枚残す剪定が推奨される

- 剪定した枝は枝挿しや根挿しで再利用・増殖が可能

- 根挿しは栄養を蓄えた根を使うため太りやすく安定しやすい

- 根挿しの前にはしっかり乾燥させることで腐敗を防げる

- 土は赤玉土・軽石・腐葉土を7:2:1で配合すると効果的

- 緩効性肥料と鶏糞を組み合わせると肥大化を促進できる

- 成長期には液体肥料を薄めて定期的に追肥するのが有効

- ロングポットで根を深く伸ばすことで幹の肥大につながる

- 鉢増しは根詰まりのサインを見て1〜2サイズ大きくする

- 水やりは土が乾いたら鉢底から流れるほどたっぷり与える

- 成長には20〜30℃の温暖な環境が最も適している

- 実生10年で塊根部の膨らみが目立ちはじめる

- 実生20年では太く硬質な幹と独特の造形が完成に近づく