2024年の夏以降、「お米が売っていない」と感じた方も多いのではないでしょうか。

実際、全国のスーパーや通販サイトで米が品薄になる異常事態が発生し、社会現象として広く注目されました。

この背景には、単なる一時的な在庫切れでは済まされない、複数の要因が複雑に絡んでいます。

まず、注目すべきは訪日観光客の増加です。

いわゆる日本食ブームが再燃し、寿司やおにぎりなどの米料理への需要が高まったことで、外食産業を中心に米の消費量が急増しました。

また、パンや麺類といった小麦製品の値上がりも影響し、家計を見直す家庭の間で米への需要がシフトしています。

加えて、近年頻発する自然災害やそれに関連する予測情報も消費者心理に大きな影響を与えました。

特にSNSや動画メディアを通じて広まった「近いうちに地震が起きるかもしれない」といった内容が不安を煽り、米や保存食を買いだめする動きが一部で拡大しました。

この記事では、なぜいまこのような事態が起きているのかを整理します。

高級車市場のように繊細な需給バランスで動く分野に関心のある方なら、この食料供給の変化もまた、注目すべき経済トレンドとして理解できるはずです。

- 米不足が一時的な現象ではなく複数の要因が重なって起きていること

- 異常気象や小麦高騰などが米の供給と需要に与えた影響

- 地震情報や災害予測が買いだめを誘発している実態

- 観光復活や日本食人気による米需要の増加

お米売ってない原因の真実|令和の米騒動は序章にすぎないのかも

- 店頭から米が消えた異常事態とは

- 米不足の背景にある複雑な要因

- 異常気象が引き起こした米の供給難

- 小麦高騰が引き起こした“米シフト”現象

- 観光客の急増が米需要を押し上げた理由

店頭から米が消えた異常事態とは

2024年の夏から秋にかけて、日本各地のスーパーやドラッグストアでお米が品切れになる異常事態が発生しました。

これは一時的な供給トラブルではなく、複数の出来事が重なったことによる全国的な現象です。

まず、買いだめ行動が急増したことが大きな要因です。

きっかけの一つが、2024年8月8日に気象庁が発表した「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」でした。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意) 帰省や旅行どうする 今できる備えとは? 専門家に聞いた

この発表を受けて、防災意識の高まった消費者が水や保存食と同じようにお米を大量に購入し始めたのです。

例えば、静岡や東京などの都市部では、1人で複数袋の米を買い込む人が相次ぎ、週末には棚が空になる店舗も。

このような現象が全国的に起こったことで、「どこに行っても米がない」という状況が発生。

本来であれば、一定量の在庫が流通に存在していますが、

一部の過剰な需要が全体の供給バランスを崩してしまったのです。

いくら災害への備えが大切とはいえ、社会全体がパニックに陥ると、本当に必要な人に物資が届かないという弊害が生まれます。

こうした状況は「令和の米騒動」とも呼ばれ、単なる品切れ以上の社会的影響を与えました。

米不足の背景にある複雑な要因

米不足が起きた背景には、一つの原因では説明しきれない複雑な事情が絡んでいます。

単に収穫量が減ったからではなく、複数の要因が連鎖的に影響し合った結果といえます。

1.まず挙げられるのは、2023年の気候の異常です。

この年は猛暑や大雨に見舞われた地域が多く、コメの生産に少なからぬ影響を与えました。

ただし、農林水産省の発表によれば、作況指数は101と平年並みでした。

つまり、極端な不作ではなかったにもかかわらず、市場では不足感が強まっていたのです。

2.小麦製品の値上がりも消費行動に変化をもたらした。

パンや麺類の価格が高騰したことで、比較的価格が安定していたお米に消費者が流れた結果、需要が想定以上に増加しました。

観光業の回復も影響。

訪日外国人の増加に伴い、日本食の人気が高まり、家庭用米だけでなく外食産業での米需要も拡大しました。

特に、寿司やおにぎりなどの定番メニューの需要が伸びたことは見逃せません。

これらの要素に加えて、災害への備えとしての買いだめ行動が重なったことで、結果的に供給が追いつかない状況が生まれました。

このように、米不足は「一因で起こるシンプルな問題」ではなく、

現代社会のさまざまな要素が複雑に関係した現象と捉える必要があります。

異常気象が引き起こした米の供給難

近年の気候変動は、お米の安定供給に深刻な影響を与えています。

2023年に発生した猛暑と大雨は、各地の稲作に悪影響を及ぼしました。

例えば、夏場の高温は稲の登熟(米粒が実る過程)を妨げ、品質の低下や収穫量の減少を招きました。

さらに、台風や線状降水帯による集中豪雨が続いた地域では、水田が冠水し、収穫そのものが難しくなるケースも見られました。

こうした異常気象は、日本全国の農家に大きな打撃を与え、特に品質の良いコメを安定して確保するのが難しくなったのです。

ただし、農林水産省が発表した作況指数は「101」と、表面的には平年並みとされています。

これは一部地域での被害が統計上吸収された結果にすぎず、実際には地域間での差が非常に大きいという特徴があります。

つまり、統計だけでは現場の苦労や流通の偏りまでは見えてこないという点に注意が必要です。

このため、消費地によっては品薄感が強まり、価格にも反映されるようになりました。

天候に左右されやすい農作物の性質を考えれば、こうした供給リスクは今後も避けて通れないといえるでしょう。

小麦高騰が引き起こした“米シフト”現象

小麦製品の価格上昇は、消費者の購買行動に大きな変化をもたらしました。

パンや麺類といった主食の値上がりを受けて、多くの家庭が比較的価格が安定していたお米にシフトしたのです。

この背景には、世界的な小麦価格の高騰があります。

国際情勢の影響や原油価格の上昇、さらには輸送コストの増加などが重なり、輸入小麦の価格は大幅に上昇。

これが国内のパンやパスタの価格にも反映され、日常的にこれらを利用していた家庭の多くが節約を意識するようになります。

こうした傾向が広がった結果、米の需要は徐々に高まり、供給バランスに影響を与え始めました。

一方で、需要が急に高まると、在庫の調整や物流に時間がかかるため、短期的には「米が足りない」と感じる状況が生まれます。

米は小麦のように安定輸入できる商品ではなく、主に国内生産に頼っているため、急激な需要変化への対応は簡単ではありません。

このように、小麦の高騰という外的要因が、思わぬ形で米市場にも波及し、消費者行動を大きく動かしたのです。

価格だけでなく、供給体制や購買心理にも影響を及ぼす“米シフト”現象は、今後の食料戦略を考えるうえでも重要な課題といえるでしょう。

観光客の急増が米需要を押し上げた理由

コロナ禍を経て観光業が再び活気を取り戻す中、訪日外国人観光客の増加が国内のお米需要にも影響を与えています。

日本文化への関心の高まりとともに、「和食」を求める観光客が急増し、それが米の消費量を押し上げる結果となったのです。

まず、観光地にある飲食店やホテルでは、おにぎり・寿司・丼ものといった米を使ったメニューが頻繁に提供されています。

外国人客の間でも「日本に来たら米料理を食べたい」というニーズが強く、外食産業全体でお米の使用量が増加しました。

さらに、土産品や体験型の観光メニューとして、米を使った食品(甘酒、米菓、ライスバーガーなど)の需要も拡大しています。

これらは少量ながら継続的な需要を生むため、結果的に米の消費量が底上げされました。

このような背景がある一方で、国内市場では観光業以外の需要も維持されているため、供給とのバランスが崩れやすくなります。

特に都市部では外食・中食(持ち帰りやデリバリー)への依存度が高く、米の流通先が集中しやすいのが現状です。

つまり、観光復活の裏側では、国内の流通と消費が大きく変化しており、それが米不足の一因となっているのです。

「お米が売ってない原因」と災害情報の意外な関係

- 地震速報が米不足に拍車をかけた理由

- 南海トラフ地震臨時情報とはどんなものか

- 緊急情報発表後、消費者はどう動いたのか

- 現在の米流通の状況と今後の展望

- 今年も再来する?2025年の米不足リスク

- 適切な備蓄と買い占め行動の違いとは

- 「令和の米騒動」から私たちが学ぶべきこと

地震速報が米不足に拍車をかけた理由

2024年8月に発表された南海トラフ地震臨時情報は、国民の間に一気に危機意識を広げました。

この地震速報が発表された直後、全国のスーパーや通販サイトで米の買いだめが急増し、在庫が一気に減るという現象が起こりました。

多くの人が防災意識を高め、長期保存ができる米やパックごはんを優先的に購入したため、短期間で供給が追いつかなくなったのです。

実際、報道によれば臨時情報の翌週には米の販売量が前年比200%を超える店舗もありました。

こうした状況に拍車をかけたのがSNS上の情報拡散です。

情報の正確性を確認する前に行動を起こしてしまう人も多く、買い占めに近い現象が起きたのです。

これには、心理的な不安が大きく影響しています。「手に入らなくなるかもしれない」という恐れが、冷静な判断を妨げ、過剰な購入へとつながります。

その結果、もともと供給に余裕があったはずの地域でも、米が一時的に品切れになる事態が広がっていきました。

こうした事例からもわかるように、災害情報とそれに続く消費者の行動変化は、米の供給体制に想定外の負荷を与える可能性があります。

情報に基づいた冷静な判断が、今後ますます重要になるでしょう。

南海トラフ地震臨時情報とはどんなものか

南海トラフ地震臨時情報とは、大規模な地震が発生する可能性が通常よりも高まったと気象庁が判断した際に発表される、特別な情報です。

これは通常の地震速報とは異なり、「巨大地震の前兆と考えられる現象が観測された」という評価をもとに出されます。

例えば、プレート境界である南海トラフ沿いでは、巨大地震が周期的に起きることが知られています。

もしこの地域でマグニチュード7以上の地震が発生した場合、気象庁は地震後の観測データを分析し、南海トラフ地震に関連する可能性があると判断されれば臨時情報を発表します。

実際、2024年8月8日には宮崎県沖・日向灘でマグニチュード7.1の地震が起こり、

これを受けて初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。

これは、発表時点でただちに避難すべきという内容ではなく、今後数日から1週間程度、巨大地震の発生確率が平常時よりも高まるという警告にあたります。

この情報が発表されると、自治体は住民に対して防災意識の向上を促す取り組みを開始し、各家庭や事業者には食料や水の備蓄、避難経路の確認などが求められます。

つまり、発表そのものが社会全体の行動に大きな影響を与える性質を持っているのです。

誤解されがちですが、臨時情報が出たからといって必ず地震が発生するわけではありません。

それでも、「いつ起きてもおかしくない状況である」という心構えを持つことが重要とされています。

緊急情報発表後、消費者はどう動いたのか

南海トラフ地震臨時情報が発表された2024年8月以降、全国の消費者の行動には急激な変化が見られました。

特に目立ったのが、食料や日用品の買いだめです。

このとき、テレビやインターネットを通じて「大地震の可能性が高まった」という報道が繰り返され、多くの人が危機感を抱くようになりました。

スーパーでは、保存性の高いパックごはんやインスタント食品、水の売れ行きが急上昇し、一部店舗では在庫切れが相次ぐ事態となりました。

また、SNSでは「米が売っていない」「水が買えない」といった投稿が急増し、情報の拡散スピードが消費行動に拍車をかけました。

特に、日常的に備蓄をしていなかった層が一斉に購入に走ったことで、一部の地域では本来は十分に供給されていた商品まで枯渇してしまいました。

平常時であれば冷静に判断できる人でも、緊急情報が出ると一転して過剰な反応を示すケースが少なくありません。

しかし、過度な買いだめは供給網に負荷をかけ、特に高齢者や子育て世帯など、日常的に買い物が難しい層にとって深刻な影響を与えます。

防災意識が高まること自体は望ましいことですが、社会全体のバランスを崩すような買い方は避けるべきでしょう。

このように、緊急情報の発表は、消費者行動に大きな影響を及ぼすことがわかります。

今後も同様の事態に備えるには、平時からの冷静な備蓄習慣がカギとなります。

現在の米流通の状況と今後の展望

2025年春時点での米の流通状況は、表面的には安定を取り戻しつつあるものの、依然として価格が高止まりしており、完全な正常化には至っていません。

スーパーでの平均価格は5キロあたり4,200円を超え、値上がり傾向は16週以上続いています。

販売量自体は前年より増加しているため、流通の面では一定の回復が見られます。

ただし、地方や小規模店舗では入荷が不安定なままであるなど、地域によって状況に差があります。

また、価格の高騰は消費者の買い控えを招きやすく、需要と供給のバランスが微妙な状態になっています。

このような状況下で政府は備蓄米の放出を進めていますが、すべてのエリアに均等に行き渡っているわけではなく、現場では「備蓄米が並ばない」という声も少なくありません。

備蓄米は流通経路が限られていることもあり、供給調整には時間がかかります。

農林水産省は10日、2024年産米の収穫量が前年比2.7%増の679万2000トンと発表した。 増加に転じるのは18年産以来6年ぶり。 ただ25年の在庫水準は24年とほぼ変わらない見通しで需給の逼迫はなお続きそうだ。

とはいえ、再び災害情報や異常気象などが起これば、消費者の心理が敏感に反応し、需要が一気に高まる可能性もあります。

そのため、平常時でも過剰な買いだめを控え、計画的な消費を心がけることが安定供給を保つ鍵になります。

今年も再来する?2025年の米不足リスク

2024年に発生した「お米が売っていない」現象を踏まえ、2025年にも同様の米不足が起こるのではないかと不安に感じている人は少なくありません。

結論から言えば、再発の可能性はゼロではないものの、現時点ではリスクはある程度コントロール可能と考えられています。

その前提として、2024年産の米の収穫量が安定していることが挙げられます。

農水省の見込みによれば、前年比で22万トン多くなるとされ、供給の逼迫状態はある程度解消される見通しです。

ただし、それだけで安心はできません。

気象の影響は年によって異なり、2025年の天候次第では再び供給に支障をきたす可能性があります。

また、外国情勢や物流の混乱、そして災害関連情報が発表された場合には、消費者行動が大きく変化する恐れがあります。

例えば、2024年のように地震関連の緊急情報が出されれば、その直後からパニック的な買いだめが再発する可能性は高く、供給の不安が実体以上に拡大することも考えられます。

こうした背景には、情報が瞬時に広がる現代のメディア環境も一因としてあります。

したがって、2025年も同様の事態を防ぐには、政府による備蓄の適切な活用だけでなく、消費者一人ひとりが冷静に行動する意識を持つことが重要です。

また、ローリングストックなどの備蓄方法を普段から実践しておくことで、不測の事態にも柔軟に対応できるようになります。

不安定な気候と情報社会の中で暮らす現代人にとって、過去の経験を活かした行動こそが、次のリスクに備える最大の手段といえるでしょう。

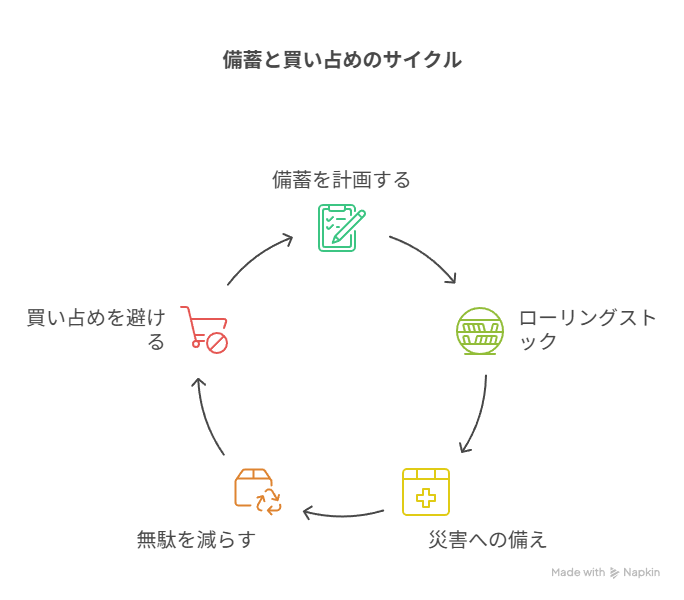

適切な備蓄と買い占め行動の違いとは

日常生活や災害への備えとして「食料を備蓄すること」は大切ですが、その行動が過剰になると「買い占め」として社会に悪影響を及ぼします。

両者の違いを理解することが、安定した暮らしを守る第一歩になります。

適切な備蓄とは、家庭ごとに必要な分をあらかじめ計画的に準備しておくことです。

例えば、水や主食、レトルト食品などを3日〜1週間分ほどローリングストック(普段から消費しつつ補充する方法)で保管するのが推奨されています。

この方法であれば、急な災害時にも無理なく対応できますし、無駄な消費や食品ロスも防げます。

一方で、買い占めとは特定の商品を一度に大量に購入し、他の人が入手できなくなる状況を生み出す行為を指します。

特に災害情報が流れた直後などに、冷静さを欠いた行動で米や水、トイレットペーパーなどが一斉に棚から消えることが問題視されています。

例えば2024年の南海トラフ地震臨時情報発表後、米やパックごはんの購入が一気に集中し、本当に必要としていた家庭に届かないケースが続出しました。

これが「社会的な混乱」を招く典型です。

つまり、備蓄は「日常の延長としての準備」であり、買い占めは「恐怖や不安からの衝動的な行動」といえます。

自分や家族のために備えることは大切ですが、その行動が周囲の人の不便につながっていないかを見直すことも、災害対策の一環として欠かせません。

「令和の米騒動」から私たちが学ぶべきこと

2024年に発生した「お米が売っていない」現象は、単なる一時的な品切れではなく、現代社会の弱点を浮き彫りにした出来事でした。

この経験から得られる教訓は、個人レベルの行動だけでなく、社会全体の在り方を見直すきっかけにもなります。

まず、現代の消費行動は非常に敏感であり、SNSやニュースによる影響を受けやすいということが明らかになりました。

「南海トラフ地震臨時情報」の発表直後には、正確な情報が広がる前に人々が一斉に買いだめに走り、結果的に品薄状態が加速しました。

次に、備蓄の重要性が再認識されました。

米や水などの基礎的な生活物資は、災害時に最も必要とされるものです。

だからこそ、日ごろからの準備が不可欠です。

しかし、準備が不十分だった人々が一斉に購入に走ると、社会的な混乱を招くという現実もまた明らかになりました。

もう一つ注目すべき点は、供給体制の脆弱さです。

一部の消費者行動が想定を超えると、物流や在庫管理がすぐに追いつかなくなり、実際の供給量にかかわらず「不足しているように見える」状態が発生します。

こうした事態を避けるには、企業や政府による備蓄の仕組みづくりも求められます。

「令和の米騒動」を通して学べるのは、冷静な判断と共助の意識の大切さです。

一人ひとりが落ち着いて行動することで、社会全体の混乱を防ぎ、誰もが必要な物資を手にできる環境を守ることができます。

今後の災害や不測の事態に備えるうえで、この経験は大きな教訓になるはずです。

7月5日の災害の“うわさ”が観光にも米不足にも影を落とす?

- 科学的根拠のない災害予言が広がる背景

- 不安が人の行動を変える社会的影響

- 不安による買いだめが米不足を引き起こす仕組み

科学的根拠のない災害予言が広がる背景

近年、SNSや動画サイトで「2025年7月に日本で大地震や津波が起きる」といった、科学的根拠のない災害予言が広がっています。

発端は日本のマンガと、都市伝説を紹介するYouTuberの投稿で、香港や台湾など海外にも急速に拡散。

特に香港では風水師の発言や中国大使館の注意喚起が加わり、渡航控えの動きが広がりました。

これにより、日本への旅行者が減少し、徳島・仙台・福岡などの地方空港では香港便の減便が相次いでいます。

「日本で7月に…」根拠なき“災害予言”が拡散 専門家の見解は

不安が人の行動を変える社会的影響

このような“うわさ”は、単なる情報にとどまらず、人々の行動を大きく変える力を持っています。

地震に慣れていない海外の人々にとって、日本での災害リスクはより深刻に映るため、観光の延期やキャンセルにつながり、結果として経済や物流にも影響が出ています。

同じように、国内でも「地震が来るかもしれない」という不安から、

防災用の水や食品、米の買いだめが発生するケースが増えています。

実際、2024年8月に南海トラフ地震の臨時情報が発表された際にも、米の需要が一気に跳ね上がり、各地で品薄状態が起きました。

不安による買いだめが米不足を引き起こす仕組み

本来、米の流通には一定の在庫があるため、突然消えるようなことはありません。

しかし、「災害が起きるらしい」という不確かな情報が広がると、多くの人が一斉に米を買い始め、その需要の急増によって一時的に棚から商品がなくなる現象が起こります。

こうした行動は物流や供給体制に大きな負荷を与えるだけでなく、本当に必要としている人が買えなくなるという悪循環を生み出します。

さらに、不安心理はSNSによって加速されやすく、情報の拡散スピードが従来とは比べものにならないほど早くなっているのが現代の特徴です。

災害の“うわさ”は、観光客の減少という形で地域経済に影響を与えるだけでなく、国内では不安による買いだめを引き起こし、米不足の一因にもなっています。

だからこそ、冷静な情報の受け取り方と、日常からの計画的な備蓄が今後ますます重要になります。

お米売ってない原因を多角的に整理したまとめ

- 2024年夏に全国でお米の店頭在庫が急減した

- 南海トラフ地震臨時情報が買いだめの引き金となった

- SNSでの拡散により買い占め行動が加速した

- 一部地域での異常気象がコメ収量に影響を与えた

- 猛暑により米の品質や収穫量が局所的に低下した

- 大雨や台風で水田被害が発生し流通が乱れた

- 作況指数は平年並みだが地域間の差が大きかった

- 小麦高騰により消費者が米にシフトした

- 食費節約の流れが米の需要増に拍車をかけた

- 訪日外国人の増加が外食産業の米需要を押し上げた

- 地震予測の“うわさ”が海外観光客の渡航控えを招いた

- 買いだめと備蓄の混同が供給不足を助長した

- 消費者の不安心理が過剰購入を誘発した

- 備蓄米放出は一部地域では浸透していない

- 災害情報が消費行動と物流に大きな影響を与えた