車の運転中、ダッシュボードに表示される「航続可能距離」は、

あと何キロ走れるかを知る手がかりとして多くのドライバーが頼りにしています。

しかし、「航続可能距離 あてにならない」と感じた経験はありませんか?

満タンにしても距離が伸びない、

まだ走れるはずなのに警告が出るといった現象は、実はよくあることです。

また、走行中に航続距離が増えたり減ったりすることもあり、表示が常に一定とは限りません。

この記事では、そうした表示が不安定になる背景や、

「減りが早い」と感じる原因、さらには実際に使える航続距離の増やし方まで、わかりやすく解説します。

仕組みを理解し、対処法を知ることで、航続可能距離の表示とうまく付き合えるようになるでしょう。

- 航続可能距離の表示が不安定になる仕組み

- トヨタやスズキ車の表示特性と違い

- 航続可能距離を伸ばすための具体的な方法

- 減少が早い・増減する表示の原因と対策

航続可能距離 あてにならない理由とは

- 表示がおかしい トヨタ車の特徴

- スズキ車の航続可能距離の仕組み

- 減りが早いのは何が原因?

- 増えたり減ったりする理由を解説

- 毎回 違う航続距離になる原因

表示がおかしい トヨタ車の特徴

トヨタ車における航続可能距離の表示が「おかしい」と感じる理由には、システムの特性が大きく関係しています。

特に「満タンにしたのに距離が伸びない」「少ししか減っていないのに急に表示が変わる」

といった現象は、実際に多くのユーザーからも報告されています。

まず、トヨタ車の航続可能距離は「燃料残量」と「平均燃費」を掛け合わせて算出されていますが、

その平均燃費は直近の運転履歴を基に継続的に更新される仕組みです。

このため、例えば普段はエコドライブをしていても、

数日間だけ急加速や渋滞が多かった場合、その走行データが反映され、

航続可能距離が突然短く表示されることがあります。

また、トヨタ車の中には少量の給油では距離表示が更新されない仕様もあります。

これは、燃料計が「フロート式液面計」という仕組みを使っており、

燃料の量がある程度の変化をしない限り、センサーが反応しないことが一因です。

取扱説明書でも、目安として10リットル以上の給油を行うことで表示が更新されると案内されています。

さらに、寒冷地や高低差の激しい地域で走行する場合には、燃費が大きく変動しやすく、表示される航続可能距離にもブレが生じやすくなります。

これにより、同じ走行距離でも天候や道路環境によって表示に差が出ることもあるのです。

このように、トヨタ車の航続可能距離が「おかしい」と感じられる背景には、

走行データの反映方法やセンサーの仕様、さらには環境要因が複雑に絡み合っています。

したがって、航続可能距離の表示は目安として利用し、実際の燃料残量や走行計画と併せて判断することが重要です。

スズキ車の航続可能距離の仕組み

スズキ車の航続可能距離の計算方法には、他メーカーと異なる独自の特徴があります。

そのため、表示される距離が大きく変動したり、車種ごとに数値のばらつきが見られたりするケースが多くあります。

スズキの一部車種では、「直近15kmの平均燃費」と「残りの燃料量」を掛け合わせる形式が採用されています。

つまり、ここ最近15kmの運転状況が航続距離の表示に直接反映される仕組みです。

このため、エコドライブをした後は距離が伸び、

逆にアイドリングや渋滞が続いた後には急激に短くなるという特徴があります。

例えば、同じ満タン給油をした場合でも、直前にどのような走り方をしていたかによって、

表示される航続距離は100km以上差が出ることもあります。

ワゴンRで350kmと表示されることもあれば、ハスラーで541kmになるという報告もあり、

これは単に車種の違いだけでなく、直前の運転状況によっても変わるということです。

また、スズキ車では計算に使う燃費が「リアルタイム」ではなく「一定区間」に基づいている点もポイントです。

直近15kmという短めの区間が採用されているため、

短距離移動の傾向が強いユーザーほど数値が安定しにくくなります。

これが「毎回違う距離が表示される」と感じる原因のひとつです。

このような仕組みから、スズキ車では航続可能距離の数値を鵜呑みにするのではなく、燃料計や走行距離計と併せて総合的に判断することが求められます。

特に長距離移動を計画している場合は、実際の走行履歴や燃費傾向を把握した上で余裕を持った燃料管理を心がけることが大切です。

減りが早いのは何が原因?

航続可能距離が急激に減ると不安になりますが、そこにはいくつかの原因があります。

まず知っておきたいのは、航続可能距離は「残っている燃料の量」と「平均燃費」から自動的に計算される数値であるということです。

そのため、燃費が悪化すると残量が変わっていなくても表示距離が一気に短くなることがあります。

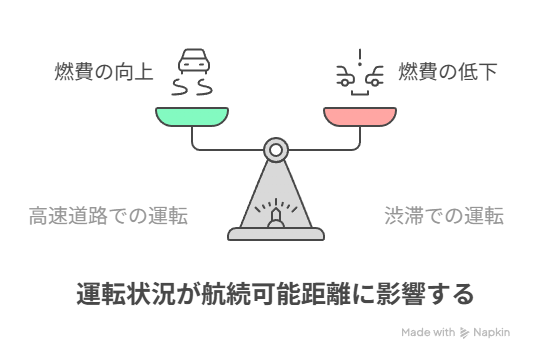

特に影響が大きいのが運転スタイルです。

急加速や急ブレーキを繰り返すと燃費が悪化し、それが計算に反映されて表示距離が減ります。

加えて、渋滞や信号待ちが多い市街地走行ではアイドリング時間が長くなり、燃料を消費する割に距離が稼げません。

また、タイヤの空気圧が低かったり、荷物を多く積んでいたりすると、車は余分な力を必要とします。

このような状態ではエンジンがより多くの燃料を使うため、燃費が下がり、航続可能距離も早く減っていきます。

寒い季節はエンジンの暖機運転や暖房使用で消費が増えるため、特に注意が必要です。

他にも、燃料系統に異常がある場合やエンジンの整備不良など、車両自体のコンディションによっても距離が短く表示されることがあります。

いずれにしても、減りが早いと感じたときは、自分の運転スタイルや車の状態を見直すことが有効です。

日々のメンテナンスと穏やかな運転を心がけることで、表示距離の急な減少を抑えることができます。

増えたり減ったりする理由を解説

航続可能距離が走行中に増えたり減ったりするのは、計算方法がリアルタイムのデータに基づいているからです。

つまり、今走っている状況がそのまま反映され、表示距離がこまめに更新される仕組みになっています。

例えば、高速道路を一定速度で走っているときは燃費が良くなりやすいため、航続可能距離が増加することがあります。

逆に、信号の多い道や渋滞でストップ&ゴーを繰り返していると、燃費が落ち、表示される距離が急に減ることがあります。

この変動は「おかしい」のではなく、計算が細かく反映されている証拠でもあります。

スズキ車など一部のメーカーでは、

直近の一定区間(たとえば15km)の平均燃費を使って航続距離を算出しています。

このため、短時間でも走行状況が変われば数値も変動しやすいという特徴があります。

また、車種によっては表示が30秒ごとに自動更新される場合もあり、こうした設定の違いも表示変動に影響を与えます。

さらに、給油後すぐの走行でも航続可能距離が増減することがあります。

これは、システムが一時的に保守的な値を表示しているためで、一定の距離を走行することでより正確な計算に切り替わります。

このように、増えたり減ったりするのはシステムの仕様によるものであり、異常ではありません。

気にしすぎず、あくまで参考値として使うことが賢明です。

安定した表示を望むなら、運転をできるだけ一定に保つことが一つの対策になります。

毎回 違う航続距離になる原因

航続可能距離の表示が毎回違うのは、計算の仕組みが走行状況や環境条件に強く影響されるためです。

一定の条件で表示される固定の数字ではなく、その時々の運転データをもとに自動的に変化するものです。

多くの車では、直近の平均燃費をもとに、燃料残量から走行可能距離を割り出す方式が使われています。

特にスズキ車などでは「直近15km」の平均燃費を参考にしている車種もあり、

渋滞、信号の多いルート、急な加速・減速などによって燃費が変化すると、そのまま航続可能距離にも反映されます。

また、エンジンの始動直後や寒冷時の走行では燃料消費が一時的に増えるため、

同じ給油量でも表示される距離が少なくなることがあります。

このような状態のまま運転を始めると、

前回と同じように走っているつもりでも航続距離が短くなる傾向があります。

さらに、給油時の状況も影響します。

少量の給油では航続距離の計算が更新されない車種もあるため、表示が古い情報のまま残っていることもあります。

これが「給油したのに距離が変わらない」と感じる原因のひとつです。

こうした仕組みから、毎回違う距離になるのは正常な動作です。

表示される数値は目安として捉え、日頃から燃費の変化にも気を配るとより安心して運転できます。

航続可能距離 あてにならない時の対処法

- 航続可能距離の増やし方と工夫

- アイドリング中の減少に注意

- 航続可能距離が増える条件とは

- 航続可能距離ランキングで傾向を知る

- 0から何キロ走れるのか実情を解説

- 航続可能距離のリセット方法を紹介

航続可能距離の増やし方と工夫

航続可能距離を少しでも延ばすには、燃費を改善することが最も効果的です。

燃費が向上すれば、同じ量の燃料でもより長い距離を走れるため、表示される航続可能距離も自然と伸びていきます。

まず実践したいのはエコドライブです。

急発進や急加速を避け、アクセルをゆっくり踏むだけでも燃料消費を大きく抑えることができます。

特に信号の多い道では、早めのアクセルオフや穏やかな減速を心がけることで燃費への効果が現れやすくなります。

次に、車両のコンディションを保つことも重要です。

タイヤの空気圧が低いと、転がり抵抗が増え燃費が悪化します。

月に1回は空気圧をチェックし、適正値に保つようにしましょう。

さらに、余分な荷物を車から下ろす、定期的にエンジンオイルやフィルターを交換するといった基本的な整備も、航続距離を伸ばすうえで欠かせません。

加えて、エアコンの使用にも注意が必要です。

車内の温度調整に使う電力は意外と大きく、特に短距離走行時は燃費に与える影響が大きくなります。

涼しい日は窓を開けるなど、使用頻度を調整するのもひとつの工夫です。

このような習慣を積み重ねることで、航続可能距離の伸びを実感できるようになります。

運転方法の見直しや車両メンテナンスは、結果的に燃料代の節約にもつながるため、長期的にもメリットの多い取り組みといえるでしょう。

アイドリング中の減少に注意

アイドリング中に航続可能距離が急激に減少する現象は、多くのドライバーが戸惑うポイントのひとつです。

しかし、この現象はシステムの異常ではなく、燃費の計算方法に起因しています。

車が停止していてもエンジンが動いている状態、つまりアイドリングでは、燃料が消費されるにもかかわらず、走行距離は増えません。

これにより「燃費が極端に悪い」とシステムが判断し、直近の燃費データが下がってしまいます。

航続可能距離は燃料残量と平均燃費を掛け合わせて算出されるため、燃費が下がると、そのまま表示される残り距離も大きく短縮されてしまうのです。

例えば、寒冷時の暖機運転や、真夏にエアコンを使いながらの長時間の停車などが該当します。

このときは燃料消費が増えるだけでなく、エアコンの使用もエンジンへの負担を高め、結果的に平均燃費がさらに悪化する可能性があります。

このような事態を避けるには、なるべくアイドリングの時間を短くすることが大切です。

待機中はエンジンを停止する、暖機運転は必要最小限にとどめるといった行動が、燃費を維持し航続距離の減少を防ぐポイントになります。

つまり、表示の減少が速いときには、走っていない間の燃料消費にも目を向けることが必要です。

燃費と航続可能距離は密接に関係しているため、無駄な燃料消費を抑える工夫が数字の安定につながります。

航続可能距離が増える条件とは

航続可能距離の表示が走行中に伸びることがありますが、これは燃費が良くなったときに起こる自然な反応です。

つまり、燃料の消費効率が上がると、同じ残量でも走れる距離が多く見積もられるようになります。

このような変化が起こりやすい場面のひとつが、高速道路での一定速度走行です。

急加速や減速が少なく、エンジン回転数も安定しているため、燃費が向上しやすくなります。

また、下り坂を長く走ると、燃料をほとんど使わずに距離を稼げるため、表示上の航続距離が伸びることがあります。

さらに、ハイブリッド車や電気自動車では、

回生ブレーキの働きでバッテリー残量が回復する場面があり、それがエネルギー効率の改善につながることで航続距離が増えるケースも見られます。

これはガソリン車にはない特徴です。

エコドライブを意識した走行も有効です。

緩やかなアクセル操作や一定速度の維持により平均燃費が向上すれば、それが即座に航続可能距離の表示に反映されることがあります。

このように、航続距離が増えるのはシステムの誤作動ではなく、走行効率が良くなった結果です。

距離が伸びる条件を把握しておくことで、より賢く燃料を管理できるようになるでしょう。

航続可能距離ランキングで傾向を知る

航続可能距離の長さは、車を選ぶうえで重要な判断材料のひとつです。

実際、同じ燃料満タンでも車種によって走行可能な距離は大きく異なります。

ここでは、航続距離が長い車の傾向と、その背景にある要素を整理しておきましょう。

航続距離が長い車の特徴として、まず燃費性能が高いことが挙げられます。

特にハイブリッド車は、ガソリン車よりも効率よくエネルギーを活用できるため、満タンでの走行距離が1,000kmを超える車種も存在します。

たとえばホンダ・アコードやトヨタ・カムリ、プリウスなどが上位に並んでいます。

一方で、SUVや軽自動車でも、ハイブリッドシステムや燃料タンク容量の工夫により、想像以上の距離を走れるモデルがあります。

SUVであればハリアーやレクサスRX、軽自動車ではスズキ・ソリオなどが好成績を出しています。

航続距離ランキングでは、燃費の良さとタンク容量のバランスが評価の鍵となります。

このように、航続距離が長い車は「燃費×タンク容量」の掛け算で成り立っており、両方の数値が優れていればいるほど実用面でも優位です。

通勤や旅行で長距離を走る機会が多い人にとって、給油の頻度を減らせるという点で大きなメリットがあります。

とはいえ、実際の走行距離は道路状況や運転方法によって変動します。

あくまでランキングは目安として捉え、自分の使い方に合った車を選ぶことが大切です。

0から何キロ走れるのか実情を解説

航続可能距離の表示が「0km」になったとき、多くの人が焦るはずです。

しかし、すぐに燃料切れになるわけではなく、実際にはある程度の「予備」が残されている車がほとんどです。

この予備の存在は、ドライバーをガス欠から守るために設計された安全対策の一環です。

多くの車では、

航続距離が0kmと表示された後でも、20kmから50km程度は走行可能なケースが多く報告されています。

例えば、トヨタ・ヤリスでは0km表示から30km以上走れたという実験結果もあり、

必ずしもその時点で燃料が完全に尽きるわけではありません。

この「バッファ」は車種によって異なりますが、燃料ポンプの冷却を保つためにも完全に空になる前に給油が必要です。

燃料が極端に少ない状態で走行を続けると、燃料系統のトラブルやポンプの故障につながる可能性があります。

また、0km表示のあとは「—」や「LOW」といった表記に切り替わることもあり、

これは燃料残量が計算できないほど少なくなっていることを示しています。

この段階まで来ると、次の給油所まで走れるかどうかは完全に不確実となり、非常に危険です。

このように、0kmから多少の余裕はあるとはいえ、表示を過信するのは避けるべきです。

警告灯が点灯した時点で早めに給油する習慣をつけることが、安心・安全なカーライフにつながります。

航続可能距離のリセット方法を紹介

航続可能距離の表示が実際の走行状況と合わないと感じたときは、リセットによって改善できる場合があります。

とはいえ、航続距離そのものを手動で直接リセットする機能は基本的に存在せず、

燃費データや学習履歴をリセットすることで間接的に数値を初期化する形になります。

まず確認したいのは、車種によって操作方法が異なるという点です。

一般的なリセット方法

- エンジンを停止する: まず車のエンジンを完全に停止させます。

- 電源をオンにする: ブレーキを踏まずにスタートボタンを1〜2回押し、電装のみをオンにします。

- 操作パネルのリセットボタン: 車種によっては、インフォメーションディスプレイのボタンを長押しすることでリセットできます。

たとえばトヨタ車の場合、エンジンを停止した状態で「ODO/TRIP」スイッチを押し、

航続距離が表示されたところで長押しすることで燃費計がリセットされるモデルがあります。

これにより、航続距離の計算に使われる平均燃費が新しいデータで再スタートされます。

日産車では「スタートボタンをブレーキを踏まずに2回押し、メーターが完全に点灯した状態」で、インフォメーションディスプレイ内の設定項目から燃費関連のリセットが可能です。

どの操作も、取扱説明書や車両のメニュー表示に沿って行うことが安全です。

また、給油によって自動的にリセットされるタイプの車もありますが、このとき注意したいのが給油量です。

多くの車では、少量の給油(5リットル以下など)では計算が更新されず、航続可能距離が変化しないケースがあります。

トヨタ車などでは、10リットル以上の給油で表示が変わるよう設計されていることが多いです。

どうしても表示が改善しない場合、バッテリーの端子を一時的に外すという方法もありますが、これには注意が必要です。

ナビ設定や時計など他の車両情報も初期化されてしまうため、実施前には十分な確認が必要です。

航続可能距離の表示を正確に保つには、定期的なリセットよりも、日常的に燃費の良い運転を心がけることのほうが効果的です。

リセットはあくまで一時的な対処法であり、長期的には運転スタイルやメンテナンスの見直しが航続距離の安定につながります。

航続可能距離 あてにならない理由を整理して理解する

- 航続可能距離は燃料残量と平均燃費の掛け算で算出される

- トヨタ車では少量給油では表示が更新されないことがある

- トヨタ車は直近の運転データに基づいて航続距離を計算している

- スズキ車は直近15kmの燃費データを使うため表示変動が大きい

- 航続距離の表示は運転スタイルの影響を強く受ける

- タイヤ空気圧や荷物の重量でも燃費が悪化し距離が短くなる

- 渋滞やアイドリング時間が長いと航続距離は減少しやすい

- 一定速度での高速走行は航続距離が伸びる傾向がある

- ハイブリッド車やEVでは回生ブレーキで距離が増えることがある

- 毎回違う距離が表示されるのは平均燃費の変化によるもの

- 給油量が少ないとシステムが航続距離を再計算しない場合がある

- 航続距離が0kmでも実際には数十km走れるケースがある

- 表示が安定しないのはシステムが常に再計算しているため

- 燃費リセット操作で表示がリフレッシュされることがある

- 航続可能距離はあくまで参考値であり絶対的な数値ではない

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48331c37.edcce777.48331c38.c1a477cd/?me_id=1269640&item_id=10002485&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-e-monoplus%2Fcabinet%2F06113602%2F8049-100.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)